环境监测方案制定总结

此次培训讲解了监测方案基本的原则、监测方案的基本内容以及具体的大气、水、声、土壤监测方案的制定。

- 监测方案基本的原则

必须依据环境保护法规和环境质量标准、污染物排放标准中国家、行业和地方的相关规定;必须遵循科学性、实用性的原则;优先污染物优先监测;全面规划、合理布局。

- 监测方案的基本内容

充分考虑所在区域的自然环境状况和污染物扩散分布,按照相应的监测技术规范要求确定监测范围。优化点位布设和监测频次是在充分考虑环境污染物扩散和时间、空间分布趋势的基础上,取得有代表性监测数据的重要程序。监测数据是环境监测的产品,只有达到“代表性、准确性、精密性、完整性、可比性”五性要求的数据才能符合要求。只有达到“计量认证”要求,加盖CMA印章的监测数据才有法律作用。

- 大气、水、声、土壤监测方案的制定

- 大气环境监测

①采样点的布设

采样点应设在整个监测区域的高、中、低三种不同污染物浓度的地方;工业较密集的城区和工矿区,人口密度及污染物超标地区,要适当增设采样点;在污染源比较集中、主导风向比较明显的情况下,应将污染源的下风向作为主要监测范围,布设较多的采样点,上风向布设少量点作为对照;各采样点的设置条件要尽可能一致或标准化,使获得的监测数据具有可比性;采样点的周围应开阔,采样口水平线与周围建筑物高度的夹角应不大于30°。测点周围无局部污染源,并应避开树木及吸附能力较强的建筑物。交通密集区的采样点应设在距人行道边缘至少1.5m远处。

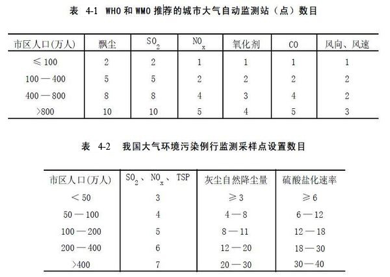

②采样点数的确定如下图 :

③布点方法:网格布点法、同心圆布点法、扇形布点法、功能区布点法。

- 水环境监测

①监测断面的设置:有大量废水排入河流的主要居民区、工业区的上游和下游。 湖泊、水库、河口的主要入口和出口。

饮用水源区、水资源集中的水域、主要风景游览区、水上娱乐区及重大水力设施所在地 等功能区。

较大支流汇合口上游和汇合后与干流充分混合处;入海河流的河口处;受潮汐影响的河 段和严重水土流失区。

国际河流出入国境线的出入口处。

应尽可能与水文测量断面重合,并要求交通方便,有明显岸边标志.

②断面上采样点的布设

断面垂线的确定

水面宽小于50m时, 只设一条中泓垂线;

水面宽50-100m时, 在左右近岸有明显水流处各设一条垂线;

水面宽为100-1000m时, 设左中右三条垂线(中泓左右近岸有明显水流处);

水面宽大于1500m时, 至少要设置5条等距离采样垂线;

备注:(较宽的河口应酌情增加垂线数.)

③断面上采样点的布设

水面宽小于50m时, 只设一条中泓垂线;

水面宽50-100m时, 在左右近岸有明显水流处各设一条垂线;

水面宽为100-1000m时, 设左中右三条垂线(中泓左右近岸有明显水流处);

水面宽大于1500m时, 至少要设置5条等距离采样垂线;

备注:(较宽的河口应酌情增加垂线数.)

当水深小于或等于5m时, 只在水面下0.3-0.5m处设一个采样点;

水深5-10m时, 在水面下0.3-0.5m处和河底以上约0.5处各设一个采样点;

水深10-50m时, 设三个采样点,即水面下0.3-0.5m处一点,河底以上约0.5m处一点,1/2水深处一点;

备注: (水深超过50m时,应酌情增加采样点数.) 三级的小河不论河水深浅,只在一条垂线上一个点取样。

④采样时间和采样频率的确定

对于较大水系干流和中小河流全年采样不少于6次;采样时间为丰水期、枯水期和贫水期,每期采样两次.流经城市工业区污染较重的河流游览水域饮用水源地全年采样不少于12次;采样时间为每月一次或视具体情况选定.底泥每年在枯水期采样一次.

潮汐河流全年在丰枯平水期采样,每期采样两天,分别在大潮期和小潮期进行,每次应采集当天涨退潮水样分别测定.

排污渠每年采样不少于三次.

设有专门监测站的湖库,每月采样一次,全年不少于12次.其他湖泊 水库全年采样两次,枯丰水期各一次.有废水排入污染较重的湖库,应酌情增加采样次数.

背景断面每年采样一次.

可以看到进行地表水体监测时,必须从宏观 中观 微观三个层次来考虑:

宏观定位:在一条河流上确定要监测的河段

中观定位:在确定的河段上再确定要采样的断面(对照断面 控制 断面 消减断面)

微观定位:在各自的断面上确定采样点位.

- 噪声的监测方案

监测布点:在噪声源室内中间或距噪声源1m处

备注:项目200米内有敏感点的话除测厂界噪声外还需监测敏感点噪声。

- 土壤环境监测方案

①监测目的

土壤质量现状监测:监测土壤质量标准要求测定的项目,判断土壤是否被污染及污染水平,并预测其发展变化趋势。

土壤污染事故监测:调查分析主要污染物,确定污染来源、范围、程度(一般指突发和大量污染为主)。

污染物土地处理的动态监测:在进行污水、污泥土地利用、固体废弃物的土地处理过程中,对残留的污染物进行定点长期动态监测,既能充分利用土地的净化能力,又可防止土壤污染。

土壤背景值调查:通过分析测定土壤中某些元素的含量,确定这些元素的背景值水平和变化。

②采样点布设方法

对角线布点法:适用范围:面积小、地势平坦、污水灌溉。

布点法:田块的进水口向对角引一直线,将对角线划为若干等分(一般3-5等分),等分点采样

梅花形布点法:适用范围面积较小、地势平坦、土壤物质和污染程度较均匀。中心点设在两对角线相交处。采样点:5-10

棋盘式布点法: 适用范围中等面积、地势平坦、地形完整开阔、土壤较不均匀。采样点>10,也适合于固体废物污染,采样点>20。

蛇形布点法:面积较大、地形不平坦、土壤不均匀。布点法:布设采样点数目较多。

放射状布点法,适合于大气污染型土壤。

网格布点法:地形平缓。采样点:交叉点或方格中心布点,适用农药污染、背景值

③土壤样品的采集

面样品:(污灌超过一年需采剖面样品)同层混合,1kg

每个剖面采集A、B、C三层土样。过渡层(AB、BC)一般不采样。当地下水位较高时,挖至地下水出露时止。现场记录实际采样深度,如0~20、50~65、80~100cm。在山地土壤土层薄的地区,B层发育不完整时,只采A、C层样。干旱地区剖面发育不完整的土壤,采集表层(0~20cm)、中土层(50cm)和底土层(100cm)附近的样品。在各层次典型中心部位自下而上采样,切忌混淆层次、混合采样。注意采样深度和取样量一致。

④土壤样品的采集时间与频率

了解土壤污染状况:随时采集掌握作物受污染状况:依季节变化或作物收获期采集。《农田土壤环境监测技术规范》:一般土壤在农作物收获期采样监测,必测项目一年一次,其他项目每3~5年测一次。

⑤土壤监测常用方法:重量法、玻璃电极法、石墨炉原子吸收法、火焰原子吸收法、紫外分光光度法、高效液相色谱法。

此次培训让我们大致了解了监测方案的有关内容,但不足的是,培训中所讲述监测方案的针对性不强,较为笼统。如果需要制定环评中的质量现状监测监测方案或者是自行监测方案,还需要参照环评导则或者相关技术规范进行。

记录员:蔡丽敏 曾林鸿