河涌生态修复及面源污染治理培训

1、河涌生态修复

(1)河涌的定义:河涌是指用于防洪、排涝、排水、航运的天然河道(珠江干流、流溪河除外)、人工水道、人工湖泊。

目前,我国城市河流中存在着以下几类污染物和污染源:

1、工业来源:排出废水如重金属镉、汞、铅、砷等污染。

2、农业来源:大量使用化肥、杀虫剂、除草剂等造成有机污染。

3、生活污水:包括居民排入的各种废水。

(2)淤泥堆积:由于工业废水、生活废水含有大量的有机质和各种矿物的混合物,排入河流经过一段时间沉积于水底形成淤泥,再加上大暴雨将地表的土壤颗粒流入河流中,形成较有粘力的淤泥。若长期不进行清淤工作,将会造成河床抬高,排涝泄洪不畅,供水、抗旱能力下降等。

(3)河涌的治理方法:

1)物理方法:人工增氧、调水、机械除藻、底泥疏浚等;

2)化学方法:化学除藻、絮凝沉淀技术等;

3)生物、生态修复方法:生物膜法、水生植物法、添加微生物制剂和促生剂、浮岛技术、人工湿地。

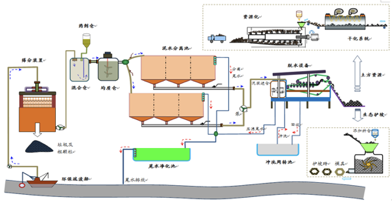

河湖底泥环保疏浚及脱水干化综合处置技术

(4)生态修复;生态修复是在生态学原理指导下,以生物修复为基础,结合各种物理修复、化学修复以及工程技术措施,通过优化组合,使之达到最佳效果和最低耗费的一种综合的修复污染环境的方法。

(5)人工湿地:人工湿地是由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面,将污水、污泥有控制的投配到经人工建造的湿地上,污水与污泥在沿一定方向流动的过程中,主要利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水、污泥进行处理的一种技术。其作用机理包括吸附、滞留、过滤、氧化还原、沉淀、微生物分解、转化、植物遮蔽、残留物积累、蒸腾水分和养分吸收及各类动物的作用。

人工湿地处理系统可以分为以下几种类型:①自由水面人工湿地处理系统;②人工潜流湿地处理系统。③垂直水流型人工湿地处理系统。

人工湿地的优点:①建造和运行费用便宜;②易于维护,技术含量低;③可进行有效可靠的废水处理;④可缓冲对水力和污染负荷的冲击;⑤可提供和间接提供效益,如水产、畜产、造纸原料、建材、绿化、野生动物栖息、娱乐和教育。

适用范围:比较适合于处理水量不大、水质变化不很大、管理水平不很高的城镇污水,如我国农村中、小城镇的污水处理。

(6)其他河涌污染治理新技术:①底泥生物氧化;②悬浮填料移动床;③人工浮岛技术

(7)案例:中山市得能湖公园

该公园就是通过生态修复工程如人工湿地、食藻虫生态系统、中水系统、雨水花园等项目来使得水体环境恢复稳定。

2、面源污染治理简述

(1)面源污染的定义:面源污染又称非点源污染,主要由土壤泥沙颗粒、氮磷等营养物质、农药、各种大气颗粒物等组成,通过地表径流、土壤侵蚀、农田排水等方式进入水、土壤或大气环境。其具有的随机性、广泛性、滞后性、模糊性、潜伏性等特点,加大了相应的研究、治理和管理政策制定的难度。

(2)面源污染的形成:污染物从非特定的地点,在降水(或融雪)冲刷作用下,通过径流过程而汇入受纳水体(包括河流、湖泊、水库和海湾等),引起水体富营养化或其他形式的污染。

(3)面源污染的特点:相对点源污染而言,面源污染主要由地表的土壤泥沙颗粒、氮磷等营养物质、农药等有害物质、秸秆农膜等固体废弃物、畜禽养殖粪便污水、水产养殖饵料药物、农村生活污水垃圾、各种大气颗粒物沉降等,通过地表径流、土壤侵蚀、农田排水等形式进入水体环境所造成,具有分散性、隐蔽性、随机性、潜伏性、累积性和模糊性等特点,因此不易监测、难以量化,研究和防控的难度大。

(4)面源污染的源头控制技术:源头的分散控制技术,就是在各污染源发生地采取措施将污染物截留下来,避免污染物在降雨径流的输送过程中进行溶解和扩散,使污染物的活性得到激活。通过污染物的源头分散的控制措施可降低水流的流动速度,延长水流时间,对降雨径流进行拦截、消纳、渗透,减轻后续处理系统的污染处理负荷和负荷波动,对入河的面源污染负荷起到了一定的消减作用。

城市河流周边地区绿地、道路、岸坡等不同源头的降雨径流的控制技术措施主要包括下凹式绿地、透水铺装、缓冲带、生态护岸等。可依据当地的实际情况,单独或几种技术配合使用。

讲解人:陈创标

记录人:蔡东兴、梁凯欣

2019.7.4